еі°иЁҖеі°иҜӯ | и…ҫи®Ҝжү“йҖ вҖңCEOе·ҘзЁӢвҖқзҡ„вҖңеә·еЁҒе®ҡеҫӢвҖқ

еҫҲеӨҡдәәиҜҙпјҢеҫ®дҝЎжӯЈеңЁеҸҳжҲҗдёҖдёӘж“ҚдҪңзі»з»ҹгҖӮд»ҺCз«Ҝзҡ„з”ЁжҲ·зҡ„и§’еәҰжқҘиҜҙпјҢиҝҷдёӘиҜҙжі•еҸҜиғҪжҳҜжӯЈзЎ®зҡ„пјҢдҪҶиҝҷд»…д»…жҳҜзҺ°еңЁгҖӮйҡҸзқҖж¶Ҳиҙ№дә’иҒ”зҪ‘йҖҗжӯҘиө°еҲ°е°ҪеӨҙпјҢдә§дёҡдә’иҒ”зҪ‘зҡ„жңқйҳіеҶүеҶүеҚҮиө·жүҝиҪҪи…ҫи®Ҝзҡ„жңӘжқҘпјҢжҳҫ然еҫ®дҝЎдёҚеҶҚжҳҜиҝҷж ·дёҖдёӘж“ҚдҪңзі»з»ҹпјҢиҝҳжңүжҜ”ж¶Ҳиҙ№дә’иҒ”зҪ‘жӣҙеӨ§гҖҒжӣҙе№ҝйҳ”зҡ„з–ҶеҹҹеҺ»жӢ“еұ•гҖӮиҝһжҺҘдәәдёҺдәәпјҢи…ҫи®Ҝе·Із»Ҹе®һзҺ°дәҶпјӣиҝһжҺҘдәәдёҺе•ҶдёҡпјҢжҲ–и®ёжҲ‘们еҸҜд»Ҙд»ҺвҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•ҘйҮҢйқўзңӢеҮәдәӣз«ҜеҖӘгҖӮ

жң¬ж–ҮдҪңиҖ…

еҲҳж°ёеі°

дә‘еҗҜжҳҹиҫ°иҒ”еҗҲеҲӣе§Ӣдәә&CTO

еүҚи…ҫи®Ҝй«ҳзә§дә§е“Ғз»ҸзҗҶгҖҒеёғйҒ“еёҲ

2017е№ҙпјҢд»Һи…ҫи®ҜзҰ»иҒҢгҖӮдҪңдёәиҒ”еҗҲеҲӣе§ӢдәәпјҢеҲӣеҠһдәҶж·ұеңідә‘еҗҜжҳҹиҫ°з§‘жҠҖпјҢдё“жіЁдәҺдёәйӣ¶е”®е“ҒзүҢе•Ҷжү“йҖ зӨҫдәӨйӣ¶е”®дҪ“зі»пјҢеҠ©еҠӣдј з»ҹдә§дёҡж•°еӯ—еҢ–иҪ¬еһӢгҖӮ

ж–Үз« еӯ—ж•°пјҡ4713еӯ—

йҳ…иҜ»ж—¶й—ҙпјҡ15еҲҶй’ҹ

жҷәж…§йӣ¶е”®зҡ„еҸ‘еұ•еҺҶзЁӢ

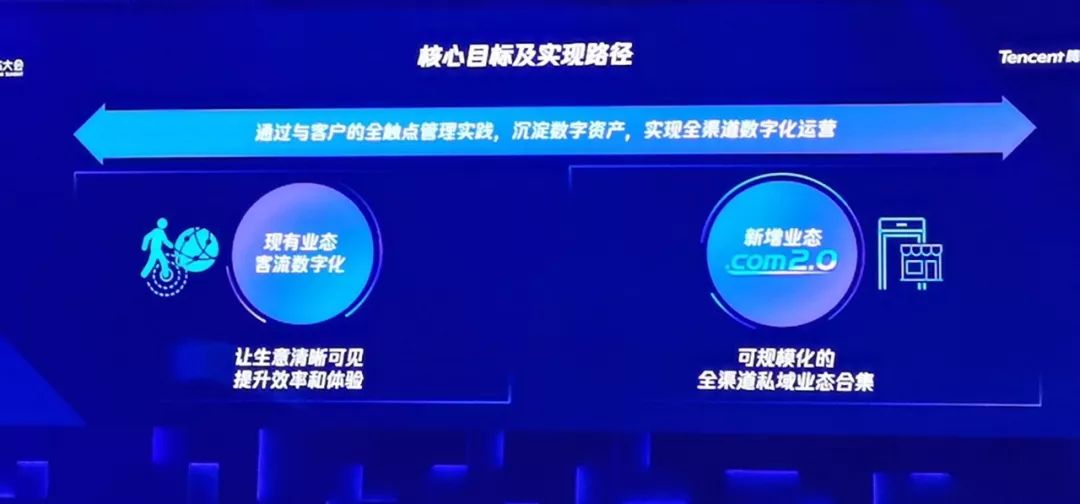

и…ҫи®ҜCSIGжҖ»иЈҒDowsonеңЁи…ҫи®Ҝж•°еӯ—з”ҹжҖҒеі°дјҡжј”и®ІдёӯжҸҗеҲ°пјҢвҖңи…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®вҖқжүҝиҪҪдәҶи…ҫи®Ҝдә§дёҡдә’иҒ”зҪ‘иҪ¬еһӢзҡ„вҖңжҲҳз•Ҙе…Ҳй”ӢйҳҹвҖқзҡ„и§’иүІгҖӮвҖңзҡ„зЎ®пјҢи…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®жҳҜи…ҫи®ҜдҪ“зі»еҶ…пјҢе”ҜдёҖеҚ•зӢ¬дёәжҹҗдёӘиЎҢдёҡжҲҗз«Ӣзҡ„йғЁй—ЁгҖӮж•ҙеҗҲдәҶи…ҫи®ҜжңҖе…Ҳиҝӣзҡ„вҖңдёғз§ҚжӯҰеҷЁ вҖқпјҢе…¶ең°дҪҚеҸҜи§ҒдёҖж–‘гҖӮ

в–І и…ҫи®Ҝй«ҳзә§жү§иЎҢеүҜжҖ»иЈҒгҖҒдә‘дёҺжҷәж…§дә§дёҡдәӢдёҡзҫӨжҖ»иЈҒжұӨйҒ“з”ҹ

жҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢвҖңеҫ®дҝЎе…¬дј—е№іеҸ°гҖҒе°ҸзЁӢеәҸгҖҒеҫ®дҝЎж”Ҝд»ҳгҖҒи…ҫи®Ҝе№ҝе‘ҠгҖҒдјҒдёҡеҫ®дҝЎгҖҒи…ҫи®Ҝдә‘гҖҒжіӣеЁұд№җIPвҖқжҳҜи…ҫи®Ҝйқўеҗ‘дә§дёҡдә’иҒ”зҪ‘пјҢжҺЁеҮәзҡ„дёғз§ҚзӢ¬й—ЁжӯҰеҷЁгҖӮжүӢжҸЎиҝҷд№ҲеӨҡжӯҰеҷЁпјҢдҪҶжҳҜз”ЁеҘҪ他们并дёҚйӮЈд№Ҳе®№жҳ“гҖӮи…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®жҲҗз«ӢдёҖе№ҙеӨҡд»ҘжқҘпјҢе…¶е®һдёҖзӣҙйғҪжҳҜдёҖдёӘжёҗиҝӣжҺўзҙўзҡ„иҝҮзЁӢпјҡжҺўзҙўи…ҫи®Ҝдә§дёҡдә’иҒ”зҪ‘жҲҳз•ҘиҝҷдёӘеӨ§зҡ„иғҢжҷҜдёӢпјҢиҮӘе·ұзҡ„и§’иүІе’Ңе®ҡдҪҚгҖӮ

жҲҗз«Ӣд№ӢеҲқпјҢеҲ©з”Ёдә‘гҖҒAIгҖҒд»ҘеҸҠеӨ§ж•°жҚ®зҡ„иғҪеҠӣпјҢи…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®еҝ«йҖҹжҺЁеҮәдәҶвҖңдјҳвҖқзі»еҲ—дә§е“ҒйӣҶпјҲдјҳmallпјҢдјҳе®ўпјҢдјҳиҜ„пјҢдјҳе“ҒпјҢдјҳз ҒпјүпјҢиҝҷж—¶еҖҷжӣҙеӨҡзҡ„иҝҳжҳҜе®ҡдҪҚдёәеҒҡдә§е“Ғзҡ„жҖқи·ҜиҖҢдёҚжҳҜеҒҡз”ҹжҖҒзҡ„жҖқи·ҜгҖӮиҝҷдәӣдә§е“Ғ并дёҚжҳҜиЎҢдёҡйҖҡз”ЁпјҢиҖҢжҳҜжүҖжңүзҡ„йғҪйңҖиҰҒиў«йӣҶжҲҗпјҢжүҖд»ҘеҫҲйҡҫеӨ§и§„жЁЎиҰҶзӣ–гҖӮеңЁжңҚеҠЎдәҶдёҖдәӣиЎҢдёҡж ҮжқҶе®ўжҲ·гҖҒжү“йҖ дәҶдёҖжү№жҲҗеҠҹзҡ„ж ·жқҝд№ӢеҗҺпјҢи…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®ејҖе§ӢжҠӣејғдј з»ҹCз«Ҝзҡ„дә§е“ҒжҖқз»ҙпјҢд»Һз”ҹжҖҒе’ҢжҲҳз•ҘеұӮйқўжҖқиҖғиҮӘе·ұзҡ„е®ҡдҪҚгҖӮеӣ жӯӨжҸҗеҮәдәҶж•°еӯ—дәҢжҘјпјҢејҖе§ӢжҖқиҖғжү®жј”йӣ¶е”®иЎҢдёҡеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫзҡ„и§’иүІгҖӮдҪҶжҳҜеҹәзЎҖи®ҫж–ҪжҜ•з«ҹеӨӘеә•еұӮпјҢж— жі•еҲӣе»әдёҖдёӘе®Ңе–„зҡ„з”ҹжҖҒгҖӮжң¬ж¬Ўеі°дјҡпјҢи…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®жҸҗеҮәдәҶвҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•ҘгҖӮжҲ‘и®Өдёәе…¶ејҖе§Ӣеӣҙз»•е»әз«ӢзӨҫдәӨйӣ¶е”®з”ҹжҖҒпјҢжқҘжҖқиҖғиҮӘе·ұзҡ„и§’иүІе’Ңе®ҡдҪҚдәҶгҖӮ

в–І и…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®жҸҗеҮәвҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•Ҙ

зӨҫдәӨжңҖж ёеҝғзҡ„жҳҜвҖңиҝһжҺҘвҖқпјҢиҖҢйӣ¶е”®дёҡзҺ°еңЁжңҖеӨ§зҡ„з—ӣзӮ№жӯЈжҳҜеңЁдәҺе’Ңж¶Ҳиҙ№иҖ…зҡ„иҝһжҺҘгҖӮвҖңиҝһжҺҘдёҖеҲҮвҖқпјҢжҒ°жҒ°д№ҹжҳҜж•ҙдёӘи…ҫи®ҜжңҖеӨ§зҡ„жҲҳз•ҘгҖӮ

вҖңд»ҘиҝһжҺҘдёәеўһй•ҝеј•ж“ҺпјҢж•°еӯ—еҢ–з”ЁжҲ·й©ұеҠЁзҡ„е…Ёи§ҰзӮ№йӣ¶е”®вҖқ

д»Һи…ҫи®ҜеҜ№жҷәж…§йӣ¶е”®зҡ„е…Ёж–°е®ҡд№үпјҢжҲ‘们зңӢеҲ°дәҶдёҖдёӘжҜ”йӣ¶е”®дёҡеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫжӣҙе®ҸеӨ§зҡ„жҲҳз•ҘпјҢиҝҷе…¶дёӯи•ҙеҗ«зқҖи…ҫи®ҜеҜ№дәҺжңӘжқҘдә§дёҡдә’иҒ”зҪ‘зҡ„ж·ұеұӮж¬ЎжҖқиҖғпјҡеӣһеҪ’иҮӘе·ұзҡ„дјҳеҠҝпјҢе°ҶиҮӘе·ұжүӢдёӯзҡ„дёғз§ҚжӯҰеҷЁз»„еҗҲжҲҗдёҖдёӘд»ҘзӨҫдәӨдёәж ёеҝғзҡ„е•Ҷдёҡж“ҚдҪңзі»з»ҹпјҢ然еҗҺе°Ҷе°ҸзЁӢеәҸзҡ„ж•ҙдёӘеә”з”Ёз”ҹжҖҒзәіе…ҘеҲ°иҝҷдёӘж“ҚдҪңзі»з»ҹйҮҢйқўпјҢдёәе•Ҷдёҡе®ўжҲ·жңҚеҠЎгҖӮ

еҰӮжһңжҠҠиҝҷдёӘе•Ҷдёҡж“ҚдҪңзі»з»ҹе’ҢжҲ‘们йҖҡеёёиҜҙзҡ„ж“ҚдҪңзі»з»ҹзұ»жҜ”пјҡеҫ®дҝЎ+дјҒдёҡеҫ®дҝЎе°ұжҳҜж“ҚдҪңз•Ңйқўпјӣд»Ҙе°ҸзЁӢеәҸдёәж ёеҝғзҡ„еә”з”Ёз”ҹжҖҒе°ұжҳҜж“ҚдҪңзі»з»ҹиҝҗиЎҢзҡ„жҲҗеҚғдёҠдёҮеә”з”ЁзЁӢеәҸпјӣдә‘гҖҒеӨ§ж•°жҚ®гҖҒAIеҸҜд»ҘзңӢеҒҡжҳҜCPUпјӣеҶ…еӯҳе’ҢзЈҒзӣҳгҖҒж”Ҝд»ҳпјҢе№ҝе‘Ҡе°ұжҳҜж“ҚдҪңзі»з»ҹзҡ„еӨ–и®ҫгҖӮ

е’ҢйҳҝйҮҢжҸҗеҮәзҡ„е•Ҷдёҡж“ҚдҪңзі»з»ҹдёҚеҗҢпјҢи…ҫи®Ҝзҡ„е•Ҷдёҡж“ҚдҪңзі»з»ҹжӣҙејәи°ғеҺ»дёӯеҝғеҢ–е’ҢиҮӘдё»еҸҜжҺ§пјҢжҜҸдёӘе•Ҷ家еҸҜд»ҘиҮӘе·ұеҺ»ж”№йҖ пјҢеҶ…еөҢеҲ°иҮӘе·ұзҡ„дёҡеҠЎжөҒзЁӢдёӯеҺ»гҖӮжңүзӮ№еғҸе®үеҚ“е’ҢIOSзҡ„еҢәеҲ«гҖӮ并且еҜ№жҜ”йҳҝйҮҢпјҢи…ҫи®Ҝзҡ„е•Ҷдёҡж“ҚдҪңзі»з»ҹжңҖеӨ§зҡ„дјҳеҠҝеңЁдәҺдёҖејҖе§Ӣе°ұжңүдёҖдёӘеҮ зҷҫдёҮејҖеҸ‘иҖ…зҡ„е°ҸзЁӢеәҸз”ҹжҖҒпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘж“ҚдҪңзі»з»ҹй•ҝд№…з№ҒиҚЈзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

д»Һйӣ¶е”®зҡ„жң¬иҙЁи§Јжһ„вҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•Ҙ

и…ҫи®Ҝиҝҷж¬Ўдёәд»Җд№ҲжҸҗеҮәвҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқзҡ„жҲҳз•Ҙе‘ўпјҹжҲ‘и§үеҫ—жҳҜжҠҠжҸЎеҲ°дәҶйӣ¶е”®еҸ‘еұ•еҪўжҖҒзҡ„дёҖдәӣжң¬иҙЁзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮйӣ¶е”®зҡ„жң¬иҙЁпјҢе°ұжҳҜйҖҡиҝҮдәӨжҳ“пјҢе°Ҷе•Ҷе“Ғй«ҳж•Ҳең°еҲҶеҸ‘еҲ°ж¶Ҳиҙ№иҖ…жүӢдёӯгҖӮж— и®әжҲ‘们и°Ҳж–°йӣ¶е”®иҝҳжҳҜO2OпјҢжң¬иҙЁдёҖзӣҙйғҪжІЎжңүеҸҳеҢ–иҝҮпјҢеҸҳеҢ–зҡ„еҸӘжҳҜдәӨжҳ“зҡ„еҪўжҖҒе’ҢдәӨжҳ“зҺҜиҠӮж•ҲзҺҮгҖӮ

иҝӣе…Ҙ移еҠЁдә’иҒ”ж—¶д»ЈпјҢйӣ¶е”®дёҡжҖҒеҸ‘з”ҹдәҶдёӢйқўеҮ дёӘжҳҺжҳҫзҡ„еҸҳеҢ–пјҡ

пјҲ1пјүж¶Ҳиҙ№еҠЁжңәзҡ„еҸҳеҢ–пјҡ д»ҘеүҚзҡ„йӣ¶е”®пјҢйғҪжҳҜж¶Ҳиҙ№иҖ…е…ҲжңүйңҖжұӮпјҢ然еҗҺеҲ°еӣәе®ҡзҡ„еңәжүҖеҺ»йҖүиҙӯгҖӮйҡҸзқҖ移еҠЁзӨҫдәӨзҡ„еҲ°жқҘпјҢж¶Ҳиҙ№иҖ…зҡ„иҙӯд№°иЎҢдёәжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜиў«еңәжҷҜеҢ–ең°и§ҰеҸ‘гҖӮдҫӢеҰӮжңүдёӘеҘҪеҸӢд№°дәҶдёҖдёӘдёҚй”ҷзҡ„йЎ№й“ҫеҗҺжҷ’жңӢеҸӢеңҲпјҢеҲҡеҘҪиў«жҲ‘зңӢеҲ°пјҢи§ҰеҸ‘дәҶжҲ‘жғід№°зҡ„ж„Ҹж„ҝпјӣеҶҚжҜ”еҰӮпјҢжҹҗдёӘзҫӨйҮҢжңүдәәжү”ж°ҙжһңеӣўиҙӯзҡ„й“ҫжҺҘпјҢжҲ‘жң¬жқҘжҳҜжІЎжңүжғіеҲ°иҰҒиҙӯд№°зҡ„пјҢдҪҶжҳҜиҙӯд№°йңҖжұӮеңЁиҝҷдёӘеңәжҷҜдёӢиў«и§ҰеҸ‘пјӣжҲ–жҳҜд»ҠеӨ©жҹҗдёӘеҜјиҙӯйҖҡиҝҮеҫ®дҝЎз»ҷжҲ‘жҺЁиҚҗдәҶж–°ж¬ҫеӨ–еҘ—пјҢи§ҰеҸ‘дәҶжҲ‘иҰҒд№°дёҖ件зҡ„жғіжі•гҖӮ

пјҲ2пјүж¶Ҳиҙ№иҖ…еҝғжҷәзҡ„еҸҳеҢ–пјҡеңЁд»ҘеүҚе•Ҷе“Ғдё°еҜҢеәҰдёҚй«ҳзҡ„ж—¶еҖҷпјҢж¶Ҳиҙ№иҖ…йҖүжӢ©е•Ҷе“ҒжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜд»Һе®һз”ЁжҖ§гҖҒд»·ж јгҖҒиҙЁйҮҸиҝҷдәӣж–№йқўиҖғиҷ‘гҖӮзҺ°еңЁпјҢе•Ҷе“ҒжһҒеӨ§дё°еҜҢпјҢж¶Ҳиҙ№иҖ…иҙӯд№°е•Ҷе“ҒжӣҙеӨҡд»Һжғ…ж„ҹгҖҒдҪ“йӘҢж–№йқўиҖғиҷ‘пјҢд»·ж јгҖҒиҙЁйҮҸзӯүеҸҚиҖҢеҸҳеҫ—ж¬ЎиҰҒпјҢ90еҗҺгҖҒ00еҗҺдёҖд»Јзҡ„е№ҙиҪ»ж¶Ҳиҙ№иҖ…жӣҙжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮ

пјҲ3пјүж¶Ҳиҙ№еңәжҷҜзҡ„еҸҳеҢ–пјҡеңЁдә’иҒ”зҪ‘д№ӢеүҚпјҢж¶Ҳиҙ№иҖ…йңҖиҰҒеҲ°еӣәе®ҡеңәжүҖеҺ»йҖүиҙӯе•Ҷе“ҒгҖӮз”өе•Ҷж—¶д»ЈпјҢж¶Ҳиҙ№иҖ…йҖүжӢ©еңЁж·ҳе®қеӨ©зҢ«зӯүз”өе•Ҷе№іеҸ°жҜ”д»·иҙӯд№°гҖӮзӨҫдәӨж—¶д»ЈпјҢж¶Ҳиҙ№иҖ…иҙӯд№°е•Ҷе“Ғзҡ„жё йҒ“еҸҜиғҪжәҗдәҺжҹҗдёӘе…¬дј—еҸ·гҖҒзҫӨгҖҒжңӢеҸӢеңҲзҡ„дәҢз»ҙз ҒжҲ–иҖ…иҒҠеӨ©зӘ—еҸЈпјҢдәӨжҳ“еҸҳеҫ—жӣҙй«ҳж•ҲгҖҒжӣҙеҚіж—¶ж»Ўи¶ігҖӮ

д»ҺдёҠйқўзҡ„иҝҷдёүзӮ№еҸҳеҢ–и¶ӢеҠҝпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙжё…жҷ°зҡ„зңӢеҲ°дёҖдёӘи¶ӢеҠҝпјҡ

пјҲ1пјүйӣ¶е”®дёҡе·Із»Ҹд»Һд»Ҙиҙ§дёәдёӯеҝғпјҢжј”еҢ–жҲҗдәҶд»Ҙдәәдёәдёӯеҝғ

и…ҫи®Ҝе…Ёзҗғж•°еӯ—з”ҹжҖҒеӨ§дјҡеҲҶдә«дәҶдёҖдёӘж•°жҚ®пјҡе№ҙиҪ»дәәе№іеқҮжҜҸеӨ©иҠұиҙ№6дёӘе°Ҹж—¶еңЁжүӢжңәдёҠйқўгҖӮеҪ“е№ҙиҪ»дәәжҜҸеӨ©жҠҠдёҖеҚҠзҡ„ж—¶й—ҙйғҪиҠұеңЁзәҝдёҠж—¶пјҢйӣ¶е”®е“ҒзүҢеҚ•зәҜзҡ„жғійҖҡиҝҮзәҝдёӢй—Ёеә—еҺ»и§Ұиҫҫе’ҢиҝһжҺҘ他们пјҢе·Із»ҸеҸҳеҫ—йқһеёёеӣ°йҡҫгҖӮж¶Ҳиҙ№иҖ…зҡ„д№ жғҜеҸ‘з”ҹдәҶеҸҳеҢ–пјҢйӮЈйӣ¶е”®зҡ„еҪўжҖҒд№ҹеә”иҜҘйҡҸд№ӢеҸ‘з”ҹеҸҳеҢ–гҖӮи…ҫи®ҜжҸҗеҮәзҡ„вҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•ҘпјҢжӯЈжҳҜиҝҺеҗҲдәҶиҝҷдёҖеҸ‘еұ•и¶ӢеҠҝгҖӮ

пјҲ2пјүиҝһжҺҘдәәзҡ„иғҪеҠӣжҳҜи…ҫи®ҜжңҖж ёеҝғзҡ„дјҳеҠҝпјҢеӣ жӯӨи…ҫи®ҜжүҖе®ҡд№үзҡ„жҷәж…§йӣ¶е”®пјҢеҝ…然жҳҜд»ҘиҝһжҺҘдёәж ёеҝғзҡ„дҪ“зі»

йӣ¶е”®дёҡиҝҷдёҖзҷҫеӨҡе№ҙзҡ„жј”еҸҳпјҢе…¶е®һйғҪжҳҜе•Ҷе“ҒдәӨжҳ“зҺҜиҠӮз”ҹдә§еҠӣзҡ„дёҚж–ӯиҝӣеҢ–гҖӮ

пјҲ3пјүд»Ҙз”ҹдә§еҠӣдёүиҰҒзҙ еҒҡзұ»жҜ”пјҡиҝһжҺҘжҳҜз”ҹдә§е…ізі»гҖҒж•°еӯ—еҢ–зҡ„з”ЁжҲ·жҳҜз”ҹдә§иө„ж–ҷгҖҒиҖҢи§ҰзӮ№е°ұжҳҜз”ҹдә§е·Ҙе…·

и…ҫи®Ҝе®ҡд№үзҡ„жҷәж…§йӣ¶е”®пјҢе…¶е®һжҳҜйҮҚж–°е®ҡд№үдәҶжңӘжқҘйӣ¶е”®з”ҹдә§еҠӣзҡ„дёүиҰҒзҙ гҖӮ

“и¶…зә§иҝһжҺҘ” жҲҳз•Ҙзҡ„иҗҪең°е®һи·ө

жҲҳз•ҘжҖ»жҳҜе®ҸеӨ§зҡ„пјҢдҪҶжҳҜеҜ№дәҺе“ҒзүҢе•Ҷ家жқҘиҜҙпјҢеҰӮдҪ•з”ЁдёҠиҝҷдёӘвҖңж“ҚдҪңзі»з»ҹвҖқгҖҒеҰӮдҪ•еҲ©з”Ёиҝҷз§Қе…Ёж–°зҡ„йӣ¶е”®жЁЎејҸпјҢжүҚжҳҜе…ій”®гҖӮеңЁеҠ©еҠӣе•Ҷ家еҸ–еҫ—иҝһжҺҘејҸдёҡз»©еұӮйқўпјҢи…ҫи®Ҝеұ•зӨәдәҶдёӨз§Қе…·дҪ“зҡ„иҗҪең°еҪўжҖҒпјҡ

в–І дёӨз§ҚиҗҪең°еҪўжҖҒ

зҺ°жңүе®ўжөҒж•°еӯ—еҢ–

既然йӣ¶е”®дёҡд»Һд»Ҙиҙ§дёәдёӯеҝғеҸ‘еұ•еҲ°дәҶд»ҘдәәдёәдёӯеҝғпјҢйӮЈд№Ҳдәәзҡ„ж•°еӯ—еҢ–пјҢжүҚжҳҜиҗҪең°е®һи·өзҡ„е…ій”®гҖӮдҪҶжҳҜдәәпјҲйЎҫе®ўпјүеҲ°еә•жҖҺд№Ҳж•°еӯ—еҢ–е‘ўпјҹжңүзҡ„дәәи®ӨдёәпјҡеҠ йЎҫе®ўеҫ®дҝЎе°ұжҳҜж•°еӯ—еҢ–дәҶпјҢе…¶е®һиҝҷдёӘзҗҶи§ЈжҳҜдёҚеҜ№зҡ„пјҢжүҖи°“ж•°еӯ—еҢ–пјҢйңҖиҰҒеҒҡеҲ°дёӢйқўеҮ зӮ№пјҡ

пјҲ1пјүеҸҜиҜҶеҲ«пјҡеҪ“дёҖдёӘе®ўжҲ·иҙӯд№°д»ҘеҗҺпјҢеңЁеҗҺз»ӯжүҖжңүзҡ„жңҚеҠЎдёӯпјҢе•Ҷ家иғҪеӨҹиҜҶеҲ«иҝҷдёӘе®ўжҲ·зҡ„иә«д»ҪпјҢд»ҺиҖҢз»ҷиҝҷдёӘе®ўжҲ·жҸҗдҫӣжӣҙзІҫеҮҶгҖҒжӣҙдёӘжҖ§еҢ–зҡ„жңҚеҠЎгҖӮиӯ¬еҰӮжҲ‘们еңЁжҳҹе·ҙе…ӢзӮ№е’–е•ЎеҗҺпјҢ收银е‘ҳеңЁжІЎжңүй—®дҪ зҡ„жғ…еҶөдёӢе°ұеҸҜд»ҘзӣҙжҺҘжҠҠдҪ зҡ„姓еҶҷеҲ°жқҜеӯҗдёҠпјҢиҝҷе°ұжҳҜз”ЁжҲ·иә«д»Ҫзҡ„еҸҜиҜҶеҲ«жҖ§гҖӮ

пјҲ2пјүе®һж—¶еңЁзәҝпјҡж•°жҚ®жҳҜжҙ»зҡ„ж•°жҚ®пјҢеҸҜд»ҘйҡҸж—¶йҡҸең°жӣҙж–°гҖҒи®ҝй—®гҖҒдҝ®ж”№пјҢиҖҢдёҚжҳҜжӯ»зҡ„ж•°жҚ®гҖӮжңүзҡ„дәәиҜҙйЎҫе®ўжіЁеҶҢдјҡе‘ҳпјҢжҲ‘жҠҠйЎҫе®ўдҝЎжҒҜеӯҳEXCELйҮҢйқўпјҢиҝҷжҳҜж•°еӯ—еҢ–гҖӮе…¶е®һиҝҷдёӘж•°жҚ®е°ұжҳҜжӯ»ж•°жҚ®пјҢжІЎжңүеҠһжі•еңЁзәҝе®һж—¶иҺ·еҸ–и®ҝй—®зҡ„ж•°жҚ®пјҢе®ғдёҚеұһдәҺж•°еӯ—еҢ–гҖӮ

пјҲ3пјүеҸҜдә’йҖҡпјҡдҪ зҡ„жүҖжңүзі»з»ҹпјҢж•°жҚ®иө„дә§жҳҜиғҪеӨҹзӣёдә’жү“йҖҡзҡ„пјҢиҖҢдёҚжҳҜдёҖдёӘдёҖдёӘвҖңиө„дә§еӯӨеІӣвҖқгҖӮ

вҖңе®ўжөҒзҡ„ж•°еӯ—еҢ–вҖқзңӢдјјдёҖдёӘз®ҖеҚ•зҡ„еҠЁдҪңпјҢе…¶е®һе®Ңе…ЁеҒҡеҲ°жҳҜеҫҲйҡҫзҡ„гҖӮе°ҶйЎҫе®ўж•°еӯ—еҢ–йңҖиҰҒеҒҡеҲ°иҮӘ然гҖҒиҮӘеҠЁгҖҒз”ЁжҲ·ж— ж„ҹзҹҘең°е®һзҺ°пјҢиҖҢдёҚжҳҜд»Ҙжү“жү°е’Ңејәиҝ«зҡ„жүӢж®өе®һзҺ°гҖӮжҲ‘们жңҚеҠЎзҡ„дёҖдәӣзҸ е®қй—Ёеә—пјҢйңҖиҰҒејәеҲ¶иҰҒжұӮеҜјиҙӯеј•еҜјз”ЁжҲ·еЎ«еҶҷдјҡе‘ҳиө„ж–ҷгҖӮзңӢдјјеҸҜд»ҘеҒҡеҲ°пјҢе®һйҷ…еңЁиҗҪең°зҡ„ж—¶еҖҷиӮҜе®ҡжҳҜиө°дёҚйҖҡзҡ„гҖӮдҪҶжҳҜеҲ©з”Ёи…ҫи®ҜжҸҗдҫӣзҡ„дёғз§ҚжӯҰеҷЁдёӯзҡ„йғЁеҲҶжӯҰеҷЁпјҢеҶҚз»“еҗҲз”ЁжҲ·еңәжҷҜеҒҡдёҖдәӣи®ҫи®ЎпјҢе°ұеҫҲе®№жҳ“еҒҡеҲ°гҖӮ

д»ҘжҲ‘们жңҚеҠЎзҡ„дёҖдәӣзҸ е®қй—Ёеә—дёәдҫӢпјҢеҪ“еҜјиҙӯжҺҘеҫ…еҲ°еә—йЎҫе®ўеҗҺпјҢдёҖиҲ¬дјҡж №жҚ®иҮӘе·ұзҡ„еҲӨж–ӯз»ҷйЎҫе®ўжү“ж ҮзӯҫпјҢд»Ҙж–№дҫҝеҗҺз»ӯеҜ№иҜҘйЎҫе®ўиҝӣиЎҢжҢҒз»ӯз»ҙжҠӨгҖӮдҪҶжү“ж Үзӯҫзҡ„ж–№ејҸйҖҡеёёиҰҒд№ҲжҳҜжӢҝе°Ҹжң¬еӯҗи®°еҪ•пјҢжҲ–иҖ…и®°еҲ°иҮӘе·ұи„‘еӯҗйҮҢйқўпјҢиҰҒд№Ҳе°ұжҳҜеӨҮеҝҳеҲ°еҫ®дҝЎйҖҡи®ҜеҪ•гҖӮиҝҷдәӣеҸҜд»Ҙиў«и®ӨдёәжҳҜж•°жҚ®пјҢдҪҶжҳҜдёҚж»Ўи¶іжҲ‘们дёҠйқўжҸҗеҲ°зҡ„иҝҷдёүдёӘзү№зӮ№пјҡеҸҜиҜҶеҲ«гҖҒе®һж—¶еңЁзәҝгҖҒеҸҜдә’йҖҡгҖӮиҝҷж—¶еҖҷе°ұйңҖиҰҒйҖҡиҝҮдёҖдәӣж–№жі•пјҢи®©зәҝдёӢзҡ„дёӘдҪ“е’ҢзәҝдёҠиҷҡжӢҹиә«д»Ҫе…іиҒ”пјҢиҝҷдәӣж Үзӯҫе°ұеҸҜд»Ҙе…іиҒ”еҲ°иҝҷдёӘиҷҡжӢҹиә«д»ҪдёҠйқўгҖӮ

е…¶е®һжҲ‘们еҸҜд»Ҙж №жҚ®дёҖдәӣеңәжҷҜеҢ–зҡ„ж–№ејҸпјҢж¶Ұзү©з»Ҷж— еЈ°ејҸең°и§ЈеҶідәәзҡ„ж•°еӯ—еҢ–зҡ„й—®йўҳгҖӮжү«з Ғиҙӯе°ұжҳҜдёҖдёӘеҫҲеҘҪзҡ„ж–№ејҸпјҢеҪ“йЎҫе®ўеңЁеә—йҮҢи§ҰеҸ‘иҙӯд№°иҜүжұӮж—¶пјҢеҫ®дҝЎжү«з Ғе°ұеҸҜд»ҘзәҝдёҠжөҸи§Ҳиҙ§е“ҒжҲ–иҖ…дёӢеҚ•гҖӮиҝҷдёҚд»…д»…дёҖдёӘдёӢеҚ•зҡ„еҠЁдҪңпјҢиҖҢжҳҜжҠҠзәҝдёӢзҡ„з”ЁжҲ·е’ҢзәҝдёҠзҡ„иҷҡжӢҹз”ЁжҲ·иә«д»ҪеҒҡдәҶе…іиҒ”гҖӮеҶҚжҜ”еҰӮпјҢжҲ‘们з»ҷй—Ёеә—жҸҗдҫӣзҡ„зі»з»ҹж”ҜжҢҒз”ЁжҲ·еҸ‘йҖҒдәәжғ…еҲёпјҢиҝҷдёӘеҲёиў«йўҶеҸ–еҗҺпјҢдёҚз®ЎжҳҜзәҝдёҠиҝҳжҳҜзәҝдёӢж ёй”ҖдҪҝз”ЁпјҢжҲ‘们йғҪиғҪеӨҹиҝҪиёӘи·Ҝеҫ„пјҢд»ҺиҖҢз»ҷеҲҶдә«дәәд»Ҙз§ҜеҲҶеҘ–еҠұгҖӮиҝҷдёӘиҝҮзЁӢеҸҜиғҪжҳҜзәҝдёӢе®ҢжҲҗзҡ„пјҢдҪҶжҳҜж №жҚ®з”ЁжҲ·йўҶеҲёзҡ„ж“ҚдҪңпјҢе°ҶдёҖдёӘзәҝдёӢзҡ„дёӘдҪ“е’ҢзәҝдёҠдёҖдёӘиҷҡжӢҹиә«д»ҪиҝӣиЎҢдәҶе…іиҒ”пјҢиҝҷе°ұжҳҜжҠҠдәәж•°еӯ—еҢ–дәҶгҖӮж•°еӯ—еҢ–д№ӢеҗҺе°ұиғҪз»ҹдёҖз®ЎзҗҶпјҢдёәйЎҫе®ўжҸҗдҫӣзәҝдёҠзәҝдёӢиһҚеҗҲзҡ„дёҖиҮҙжҖ§дҪ“йӘҢгҖӮ

в–І еҫ®дҝЎжү«з Ғиҙӯ

.com 2.0

и…ҫи®ҜжҸҗеҮәзҡ„вҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқиҗҪең°е®һи·өзҡ„еҸҰдёҖз§ҚеҪўжҖҒжҳҜ.com 2.0пјҢе…¶е®һеӨ§е®¶еҸҜд»Ҙзұ»жҜ”жҲҗеңәзҡ„ж•°еӯ—еҢ–гҖӮжҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢдј з»ҹйӣ¶е”®зҡ„еңәжүҖеҢ…жӢ¬дәҶзү©зҗҶз©әй—ҙд»ҘеҸҠз©әй—ҙйҮҢжҸҗдҫӣжңҚеҠЎзҡ„дәәпјҲеҜјиҙӯпјүпјҢ.com 2.0е…¶е®һе°ұжҳҜеҲӣе»әдәҶдёҖдёӘзәҝдёӢеңәжүҖзҡ„зәҝдёҠе…ӢйҡҶдҪ“гҖӮеӣ жӯӨпјҢи…ҫи®ҜжҸҗеҲ°дәҶдёүдёӘдё»иҰҒзҡ„з»„жҲҗйғЁеҲҶпјҡ

в–І .com2.0дёүз§ҚдёҡжҖҒ

пјҲ1пјүе°ҸзЁӢеәҸе®ҳж–№е•ҶеҹҺ

пјҲ2пјүе®ҳж–№еҜјиҙӯ

пјҲ3пјүи¶…зә§зӨҫзҫӨ

иҝҷдёүдёӘйғЁеҲҶе’ҢзәҝдёӢзҡ„й—Ёеә—гҖҒеҜјиҙӯдёҖиө·з»„жҲҗдәҶдёҖдёӘвҖңеңәвҖқпјҢиҝҷдёӘеңәжҳҜзәҝдёҠзәҝдёӢиһҚеҗҲзҡ„вҖңеңәвҖқпјҢе®ғж‘Ҷи„ұзҡ„ж—¶й—ҙгҖҒз©әй—ҙзҡ„йҷҗеҲ¶пјҢи®©й”Җе”®иғҪеҠӣд»ҺзәҝдёӢ延з”ҹеҲ°дәҶзәҝдёҠпјҢд»Һе‘Ёиҫ№5е…¬йҮҢ延伸еҲ°дәҶе…ЁеӣҪгҖҒд№ғиҮіе…ЁзҗғиҢғеӣҙгҖӮи…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®жҲҳз•ҘеҗҲдҪңйғЁеүҜжҖ»з»ҸзҗҶз”°жұҹйӣӘеҘіеЈ«еңЁжј”и®Іж—¶жҸҗеҲ°дәҶдёҖдёӘеҫҲжңүи¶Јзҡ„жЎҲдҫӢпјҢвҖңдёғеҢ№зӢјзҰҸе»әжјіе·һзҡ„еә—й“әеҜјиҙӯпјҢеҸ‘зҺ°дәҶжқҘиҮӘ1588е…¬йҮҢеӨ–иҙөе·һзҡ„и®ўеҚ•гҖӮ вҖқе…¶е®һиҝҷе°ұжҳҜвҖңеңәвҖқеңЁең°зҗҶдҪҚзҪ®дёҠзҡ„延з”ҹгҖӮ

в–І и…ҫи®Ҝжҷәж…§йӣ¶е”®йҮҚж–°и§ЈиҜ»дәәиҙ§еңә

жҲ‘们еңЁжңҚеҠЎзҸ е®қе“ҒзүҢзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢж №жҚ®иЎҢдёҡзү№зӮ№еҺ»е®һи·ө并改иҝӣдәҶиҝҷдёҖзҗҶеҝөпјҢеҲӣе»әдәҶдёҖз§ҚвҖңдә‘еә—вҖқзҡ„жҰӮеҝөгҖӮеҜјиҙӯеҲҶдә«е•Ҷе“Ғз»ҷйЎҫе®ўпјҢйЎҫе®ўжү“ејҖеҗҺиҝӣе…ҘеҲ°дә‘еә—пјҢиҝҷдёӘеә—й“әжҳҜзҸ е®қй—Ёеә—зәҝдёӢзҡ„е…ӢйҡҶдҪ“гҖӮиҝӣеҺ»д№ӢеҗҺз«ӢеҲ»дјҡе‘ҲзҺ°еҮәдёҖдёӘж•°еӯ—еҢ–зҡ„еҜјиҙӯпјҢиҝҷдёӘеҜјиҙӯе’ҢзәҝдёӢзҡ„еҜјиҙӯжҳҜеҗҢдёҖдёӘдәәпјҡдҪ еңЁзәҝдёҠиҙӯзү©иҝҮзЁӢдёӯпјҢеҘ№еҸҜд»ҘйҡҸж—¶з»ҷдҪ жҸҗдҫӣеё®еҠ©пјӣдҪ еҲ°зәҝдёӢпјҢжңҚеҠЎдҪ зҡ„д№ҹжҳҜеҗҢдёҖдёӘдәәпјҢиҝҷж ·е°ұеҒҡеҲ°дәҶзәҝдёҠе’ҢзәҝдёӢзҡ„дёҖиҮҙеҢ–дҪ“йӘҢгҖӮз«ҷеңЁеҜјиҙӯзҡ„и§’еәҰпјҢвҖңжҲ‘зҡ„е®ўжҲ·дёҚз®ЎжҳҜзәҝдёҠиҝҳжҳҜзәҝдёӢйғҪжҳҜжҲ‘зҡ„пјҢжҲ‘иҮӘе·ұжҺҢжҸЎвҖқпјҢжңүж•ҲйҳІжӯўе®ўжҲ·иө„жәҗиў«зәҝдёҠеҲҮиө°зҡ„й—®йўҳпјҢеӣ жӯӨеҜјиҙӯеҫҲж„ҝж„ҸжҠҠйЎҫе®ўд»ҺзәҝдёӢеҜјеҲ°зәҝдёҠпјҢжҲ–иҖ…д»ҺзәҝдёҠеҶҚжӢүеӣһеҲ°зәҝдёӢгҖӮ

е®һи·өдёӯзҡ„й—®йўҳ

Bз«Ҝзҡ„зі»з»ҹдёҚд»…д»…жҳҜдёҖдёӘе·Ҙе…·пјҢиҖҢжҳҜвҖңдәә+жөҒзЁӢ+е·Ҙе…·вҖқзҡ„йӣҶеҗҲдҪ“пјҢжүҖд»Ҙе®һйҷ…иҗҪең°ж—¶йҒҮеҲ°зҡ„дёҚд»…д»…жҳҜжҠҖжңҜзҡ„й—®йўҳпјҢвҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•Ҙд№ҹдёҖж ·гҖӮжҲ‘们жңҚеҠЎдәҶеҫҲеӨҡдјҒдёҡпјҢжҖ»з»“дёӢжқҘдё»иҰҒеӯҳеңЁиҝҷдёүзұ»й—®йўҳпјҡ

еә·еЁҒе®ҡеҫӢ

жҠҖжңҜйўҶеҹҹжңүдёҖдёӘи‘—еҗҚзҡ„е®ҡеҫӢеҸ«вҖңеә·еЁҒе®ҡеҫӢвҖқпјҢе…¶еӨ§жҰӮж„ҸжҖқжҳҜпјҢ“жңүд»Җд№Ҳж ·зҡ„дёҡеҠЎжһ¶жһ„пјҢдёҖе®ҡжңүд»Җд№Ҳж ·зҡ„з»„з»Үжһ¶жһ„зӣёеҢ№й…Қ”гҖӮ

дёҡеҠЎжһ¶жһ„е’Ңз»„з»Үжһ¶жһ„дёҖе®ҡжҳҜдёҖз§Қзӣёиҫ…зӣёжҲҗзҡ„е…ізі»пјҢеҪ“дјҒдёҡеҜје…ҘдёҖдёӘж–°зҡ„дёҡеҠЎжһ¶жһ„ж—¶пјҢдёҖе®ҡйңҖиҰҒдёҺд№ӢзӣёеҢ№й…Қзҡ„з»„з»Үжһ¶жһ„гҖӮи®°еҫ—еҮ е№ҙеүҚO2OејҖе§ӢжөҒиЎҢж—¶пјҢеҫҲеӨҡдј з»ҹдјҒдёҡйғҪжҲҗз«ӢдәҶиҮӘе·ұзҡ„з”өе•ҶдёҡеҠЎйғЁй—ЁпјҢејҖе§ӢжҗһO2OпјҢдҪҶжҳҜж®ҠдёҚзҹҘдёҖдёӘж–°зҡ„дёҡеҠЎеҪўжҖҒйңҖиҰҒдёҖз§Қж–°зҡ„з»„з»ҮеҪўејҸзҡ„еҢ№й…ҚпјҢе…¶з»“жһңжҳҜзәҝдёӢеӣўйҳҹе’ҢзәҝдёҠеӣўйҳҹз”ұдәҺеҲ©зӣҠзӯүеҗ„з§Қзә и‘ӣе…ізі»пјҢе§Ӣз»ҲжІЎжі•жҠҠO2OжҗһжҲҗгҖӮиҝҷе°ұжҳҜе…ёеһӢзҡ„з»„з»Үжһ¶жһ„дёҺдёҡеҠЎжһ¶жһ„еҢ№й…Қзҡ„й—®йўҳгҖӮ

и…ҫи®ҜжҸҗеҮәвҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•ҘиҗҪең°пјҢйҰ–е…ҲжҳҜдёҖдёӘCEOе·ҘзЁӢпјҢиҜҙзҡ„д№ҹжҳҜиҝҷдёӘйҒ“зҗҶгҖӮйҰ–е…Ҳеҫ—д»ҺCEOеұӮйқўи®ӨеҗҢиҝҷдёӘеҸҳйқ©пјҢиҮӘдёҠиҖҢдёӢзҡ„жү“йҖ дёҖдёӘзӣёеҢ№й…Қзҡ„з»„з»Үжһ¶жһ„пјҢжүҚиғҪзңҹжӯЈзҺ©иҪ¬иҝҷз§Қж–°зҡ„дёҡеҠЎжһ¶жһ„гҖӮ

еҲ©зӣҠеҪ’еұһ

дёҖдёӘж–°дёҡеҠЎжЁЎејҸзҡ„жҺЁиЎҢпјҢдёҖе®ҡдјҡи§ҰеҠЁз»„з»ҮеҶ…йғЁжҲ–иҖ…з»„з»ҮдёҺз»„з»Үд№Ӣй—ҙеҫҲеӨҡеҲ©зӣҠе…ізі»гҖӮеҰӮжһңдёҚд»Һдә§е“ҒеұӮйқўеҺ»и§ЈеҶіпјҢеҚ•зәҜдҫқйқ з®ЎзҗҶеұӮйқўжҳҜеҫҲйҡҫи§ЈеҶізҡ„гҖӮеүҚдёӨе№ҙпјҢеҫҲеӨҡе“ҒзүҢйЎәеҠҝиҖҢдёәпјҢд№ҹйғҪе»әи®ҫдәҶиҮӘе·ұзҡ„е°ҸзЁӢеәҸе•ҶеҹҺгҖӮе“ҒзүҢж–№еҫҲжё…жҘҡпјҢжөҒйҮҸзҡ„жқҘжәҗдё»иҰҒеңЁзәҝдёӢпјҢеңЁиҮӘе·ұзҡ„й—Ёеә—пјҢжүҖд»ҘејҖе§ӢжҠҠй—Ёеә—зҡ„жөҒйҮҸеҫҖзәҝдёҠеҜјпјҡеңЁеә—йҮҢж”ҫдёҠдёҖдёӘе•ҶеҹҺдәҢз»ҙз ҒпјҢеёҢжңӣз”ЁжҲ·еҺ»жү«з ҒпјҢдҪҶжҳҜе®һйҷ…ж•ҲжһңеҚҙйқһеёёдёҚеҘҪгҖӮдёәд»Җд№ҲпјҹеҰӮжһңжІЎжңүжўізҗҶжё…жҘҡзәҝдёҠе’ҢзәҝдёӢзҡ„еҲ©зӣҠе…ізі»пјҢеҜјиҙӯжҳҜдёҚж„ҝж„ҸжҠҠе®ўжҲ·еј•еҜјеҲ°зәҝдёҠзҡ„гҖӮвҖңзәҝдёҠжҲҗдәӨдәҶпјҢеҲ©зӣҠз®—и°Ғзҡ„пјҹвҖқвҖңжҲ‘зҡ„е®ўжҲ·д»ҘеҗҺжҳҜдёҚжҳҜеҸӘеңЁзәҝдёҠжҲҗдәӨпјҢе’ҢжҲ‘жІЎе…ізі»дәҶпјҹвҖқвҖңе…¶д»–й—Ёеә—дјҡдёҚдјҡд»ҺзәҝдёҠжҠҠжҲ‘зҡ„е®ўжҲ·еј„иө°пјҹвҖқиҝҷдәӣйғҪжҳҜеҜјиҙӯе…іеҝғзҡ„пјҢиҖҢе…іеҝғзҡ„иҝҷдәӣдәӢжғ…пјҢе°ұеҶіе®ҡдәҶе®һйҷ…зҡ„иҗҪең°ж•ҲжһңгҖӮжҖ»з»“иө·жқҘпјҢдё»иҰҒжңүиҝҷдёүзұ»е…ізі»пјҡ

пјҲ1пјүе“ҒзүҢе’Ңй—Ёеә—зҡ„е…ізі»пјҹ

пјҲ2пјүзӣҙиҗҘеә—е’ҢеҠ зӣҹеә—зҡ„е…ізі»пјҹ

пјҲ3пјүзәҝдёҠеӣўйҳҹе’ҢзәҝдёӢеӣўйҳҹзҡ„е…ізі»пјҹ

й’ҲеҜ№иҝҷж ·зҡ„й—®йўҳпјҢз»“еҗҲзҸ е®қиЎҢдёҡзҡ„е®һйҷ…зү№зӮ№пјҢжҲ‘们и®ҫи®ЎдәҶдёҖеҘ—дә‘еә—зҡ„ж–№жЎҲпјҡеҢ…еҗ«дәҶе“ҒзүҢдёӯеӨ®д»“е’Ңй—Ёеә—з§Ғжңүд»“гҖӮжҜҸдёӘй—Ёеә—йғҪжңүдёҖдёӘиҮӘе·ұзҡ„зәҝдёҠеә—й“әе…ӢйҡҶдҪ“пјҢеҸҜд»ҘдёҠиҮӘе·ұй—Ёеә—зҡ„иҙ§пјҢд№ҹеҸҜд»Ҙд»Һе“ҒзүҢдёӯеӨ®д»“йҖүиҙ§гҖӮзәҝдёҠжҲҗдәӨеҗҺй—Ёеә—еҸ‘иҙ§пјҢеҰӮжһңй—Ёеә—ж— иҙ§еҲҷе“ҒзүҢдёӯеӨ®д»“еҸ‘иҙ§пјҢжҜҸдёҖ笔订еҚ•йғҪиғҪиҝҪиёӘеҲ°жҲҗдәӨзҡ„еҜјиҙӯпјҢе®һзҺ°еҲ©зӣҠзҡ„еҲҶжӢ…гҖӮжҜҸдёӘеҜјиҙӯиҮӘе·ұзҡ„е®ўжҲ·иҮӘе·ұжҺҢжҸЎпјҢжҖ»йғЁжҸҗдҫӣз»ҹдёҖзҡ„дјҡе‘ҳиҝҗиҗҘдёҺиҗҘй”Җиө„жәҗзҡ„ж”ҜжҢҒгҖӮе“ҒзүҢе’ҢзӣҙиҗҘй—Ёеә—гҖҒе“ҒзүҢе’ҢеҠ зӣҹй—Ёеә—еҗҲзҗҶеҲҶе·ҘгҖҒеҲ©зӣҠе…ұдә«гҖӮеӣ жӯӨе®һйҷ…иҗҪең°иҝҮзЁӢдёӯеҮҸе°‘дәҶеҫҲеӨҡзҡ„йҡңзўҚгҖӮ

иө„дә§еӯӨеІӣ

вҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•ҘйҮҢдёҖдёӘйқһеёёж ёеҝғзҡ„иҰҒзҙ е°ұжҳҜз”ЁжҲ·иө„дә§гҖӮз”ЁжҲ·е’Ңе“ҒзүҢд№Ӣй—ҙжңүйқһеёёеӨҡзҡ„и§ҰзӮ№пјҢжңүзәҝдёҠзҡ„и§ҰзӮ№пјҢд№ҹжңүзәҝдёӢзҡ„и§ҰзӮ№гҖӮжҜҸдёҖдёӘи§ҰзӮ№пјҢйғҪдјҡдә§з”ҹж•°жҚ®гҖӮзҗҶжғіжғ…еҶөдёӢпјҢиҝҷдәӣж•°жҚ®йғҪеҸҜд»Ҙиў«ж„ҹзҹҘе’Ңж•ҙеҗҲпјҢиҝҷж ·е°ұжһ„жҲҗдәҶдёҖдёӘйЎҫе®ўвҖңе…Ёз”ҹе‘Ҫе‘Ёжңҹе®ўжҲ·ж—…зЁӢвҖқпјҢдҪҶжҳҜзҺ°е®һжҳҜпјҢдёҚеҗҢзҡ„зі»з»ҹеҸҜиғҪжҳҜдёҚеҗҢзҡ„дҫӣеә”е•ҶжҸҗдҫӣпјҢеҗ„дёӘзі»з»ҹд№Ӣй—ҙзҡ„з”ЁжҲ·пјҢеҫҲйҡҫдә’йҖҡгҖӮйҷӨйқһе…ЁйғЁйҮҚж–°еҒҡдёҖеҘ—пјҢдҪҶжҳҜиҝҷж ·е№¶дёҚз¬ҰеҗҲдј з»ҹдјҒдёҡж•°еӯ—еҢ–иҪ¬еһӢзҡ„е®һйҷ…гҖӮжүҖд»ҘвҖңиө„дә§еӯӨеІӣвҖқжҳҜдёҖдёӘйқһеёёзӘҒеҮәзҡ„й—®йўҳгҖӮи…ҫи®Ҝеӣ жӯӨд№ҹжҸҗеҮәдәҶдёӯеҸ°жҲҳз•ҘпјҢе…¶е®һе°ұжҳҜиҫ…еҠ©дјҒдёҡи§ЈеҶіиҝҷдёҖзұ»й—®йўҳгҖӮ

в–І и…ҫи®ҜејҖеҸ‘дёӯеҸ°иғҪеҠӣ

еҪ“然пјҢеңЁж•°жҚ®дёҚдә’йҖҡзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢиҝҳжҳҜеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮдёҖдәӣеҸҳйҖҡзҡ„ж–№ејҸе°ҪеҸҜиғҪеҺ»дёҺж¶Ҳиҙ№иҖ…жӣҙеҘҪзҡ„иҝһжҺҘгҖҒдә’еҠЁгҖӮиӯ¬еҰӮпјҢжҲ‘们й’ҲеҜ№зҸ е®қиЎҢдёҡжҺЁеҮәдәҶз”өеӯҗиҙЁдҝқеҚ•зҡ„еҠҹиғҪпјҢзңӢдјјжҳҜдёҖдёӘжҷ®йҖҡзҡ„еҠҹиғҪпјҢдҪҶе…¶е®һжҳҜж¶Ҳиҙ№е•Ҷе“Ғе’Ңж¶Ҳиҙ№иҖ…ж•°еӯ—еҢ–зҡ„дёҖдёӘе…ій”®жһўзәҪгҖӮйҖҡиҝҮдёҖдёӘе°Ҹе°Ҹзҡ„еҠҹиғҪе°ұи§ЈеҶідәҶдәәзҡ„ж•°еӯ—еҢ–д»ҘеҸҠдәәе’Ңе•Ҷе“Ғзҡ„ж•°еӯ—еҢ–з»‘е®ҡзҡ„й—®йўҳгҖӮеӣ жӯӨпјҢи§ЈеҶіиҝҷдёҖзұ»й—®йўҳиҝҳжҳҜеҫ—йқ иҗҪең°иҝҮзЁӢдёӯзҡ„е…·дҪ“жҷәж…§гҖӮ

вҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•Ҙзҡ„жңӘжқҘ

еҫҲеӨҡдәәиҜҙпјҢеҫ®дҝЎжӯЈеңЁеҸҳжҲҗдёҖдёӘж“ҚдҪңзі»з»ҹгҖӮд»ҺCз«Ҝзҡ„з”ЁжҲ·зҡ„и§’еәҰжқҘиҜҙпјҢиҝҷдёӘиҜҙжі•еҸҜиғҪжҳҜжӯЈзЎ®зҡ„пјҢдҪҶиҝҷд»…д»…жҳҜзҺ°еңЁгҖӮйҡҸзқҖж¶Ҳиҙ№дә’иҒ”зҪ‘йҖҗжӯҘиө°еҲ°е°ҪеӨҙпјҢдә§дёҡдә’иҒ”зҪ‘зҡ„жңқйҳіеҶүеҶүеҚҮиө·жүҝиҪҪи…ҫи®Ҝзҡ„жңӘжқҘпјҢжҳҫ然еҫ®дҝЎдёҚеҶҚжҳҜиҝҷж ·дёҖдёӘж“ҚдҪңзі»з»ҹпјҢиҝҳжңүжҜ”ж¶Ҳиҙ№дә’иҒ”зҪ‘жӣҙеӨ§гҖҒжӣҙе№ҝйҳ”зҡ„з–ҶеҹҹеҺ»жӢ“еұ•гҖӮиҝһжҺҘдәәдёҺдәәпјҢи…ҫи®Ҝе·Із»Ҹе®һзҺ°дәҶпјӣиҝһжҺҘдәәдёҺе•ҶдёҡпјҢжҲ–и®ёжҲ‘们еҸҜд»Ҙд»ҺвҖңи¶…зә§иҝһжҺҘвҖқжҲҳз•ҘйҮҢйқўзңӢеҮәдәӣз«ҜеҖӘгҖӮ

зӮ№еҮ»вҖңйҳ…иҜ»еҺҹж–ҮвҖқз”іиҜ·дә§е“ҒдҪ“йӘҢ

еҸ‘иЎЁиҜ„и®ә

жғіеҠ е…Ҙи®Ёи®әеҗ—?йҡҸж—¶еҒҡеҮәиҙЎзҢ®!